社会福祉法人神戸婦人同情会創業者の城ノブは、明治5年に愛媛県で生まれ松山女学校を卒業後、横浜の聖経女学校神学部

〈現青山学院大学神学部〉を卒業後、伝道師として活躍していたが同郷の寺島のぶへが経営している神戸養老院の運営を助けてほしい

との依頼を受けしばらく養老院の仕事をしていたがその頃、大正時代の大不況時代に農村の多くの娘が売られ、あるいは転落してゆくさまを

見かねて、大正5年に神戸市内に小さな家を借りて神戸婦人同情会を創設し「娘の家」と名付け女性保護事業を始めました。

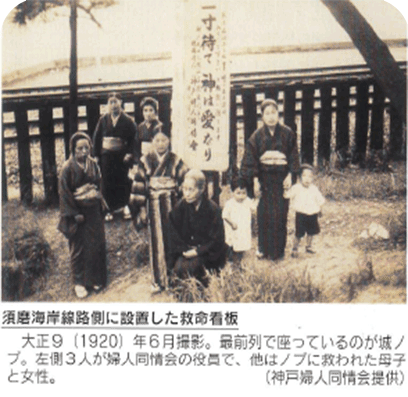

丁度その頃、女性の自殺が須磨の一の谷の海岸と国鉄線路に増え続けてきたので自殺防止のために城ノブが「一寸待て」の大看板を掲げて

「死なねばならぬ事情のある方は一度来てください」と大書きし住所と電話を記載した立看板を国鉄線路際に6カ所設置しました。

この看板について全国的にも大きな反響を呼び後日、同じく神戸で貧民救済事業をしていた賀川豊彦が「自殺防止の看板はあちこちにある

が具体的に住所電話を記載し相談に乗ります」と書いたのは城ノブだけだと言われたそうです。